手揉みの手作り和紅茶をごちそうになったのをきっかけに、今年は自分で紅茶を作ってみようと決めていました。

寒い日にいただいた紅茶が優しい味で美味しくて、これが自分で作れるならやってみたいなと作り方を教えてもらいました。

ネットでも検索して、自宅でできそうなものを参考にしました。来年も作りたいと思っているので自分用の覚書と、作りたいと思っている方のヒントになれば嬉しいです。

このブログの内容を動画にまとめたので、そちらもご覧ください。

摘採(てきさい)まずはお茶の葉を摘みます。

私の店とダンナさんの実家のある三重県大台町は昔から茶畑が多い地域です。あまり知られていないけれど、三重県はお茶の生産量第3位だそうです。

ダンナさんの家にも茶畑があり、新茶ができるといつも分けてもらっています。その茶畑で少し茶摘みをさせてもらいました。

葉っぱは「一心二葉」と言って新芽の一番上の心葉とその下に続く二枚の葉をあわせて摘みます。新芽は柔らかく艶々しています。

萎凋 (いちょう)一晩おいて葉をしおらせます。

摘んできた葉を重ならないように広げて一晩おきます。翌朝にはしんなりとしおれてきます。私はお天気の良い午後に摘んで、次の日の朝にはしおれてきていました。

しおれたら次の作業に進みます。

揉捻 (じゅうねん)お茶の葉を揉んで揉んで揉みます。

葉をしっかり揉んで、葉の細胞を破壊して発酵を促す作業です。

最初、床に紙を敷いて揉んでいましたが、紙が破れてうまくいかないのでステンレスのボウルに入れて揉みました。大量でない場合はボウルのほうがやりやすいかと思います。揉む作業はなかなか大変で、30分ほどかかりました。15分でペタっとして水分がでてきて、30分ほどで丸めるとお団子になります。お団子にまとまるくらいになると作業完了です。

やり方によってはもっと短い時間でできそうです。ダンナさんはうどんをこねるみたいな感じでやれば早いと言っていました。(あまりピンとこないけど)

発酵 (はっこう)湿度、温度に気をつけながら発酵を待ちます。

揉捻が終わったら、湿気と温度を管理した環境で2~3時間放置します。

湿度は90%、温度25~26度が理想的。作業していた日は暑い日だったので気温は24度ありました。

琺瑯の容器に入れて濡れ布巾をかけ、日当たりの良い暑い部屋に置いて様子をみました。しばらくすると烏龍茶のような香りがしてきました。

烏龍茶は「半発酵茶」だそう。ここでストップしたら烏龍茶のような味になるのかも?と思いながらドキドキしながら待ちました。

3時間経つと茶葉が全体的に茶色くなり緑の部分は少し残るくらいになりました。発酵し過ぎると香りがなくなり、水色も黒っぽくなってしまうのだそうです。香りがなくなっては美味しい紅茶とは言えないですよね・・・でも私はアッサムなどのミルクに合う紅茶も好きなので、茶葉の半分はもう少し発酵させることにしました。

このまま放置すると、とどんどん発酵が進んでしまいます。これくらいで良さそうというところで、オーブンに入れて発酵止めという作業をします。私は120度のオーブンで10分加熱しました。

オーブンから出したときは、もう紅茶の香りです!キッチンに良い香りが広がりました。加熱したものはまだしっとりとして水分が残っています。発酵終了時の茶葉の水分は約60%くらいだそうです。

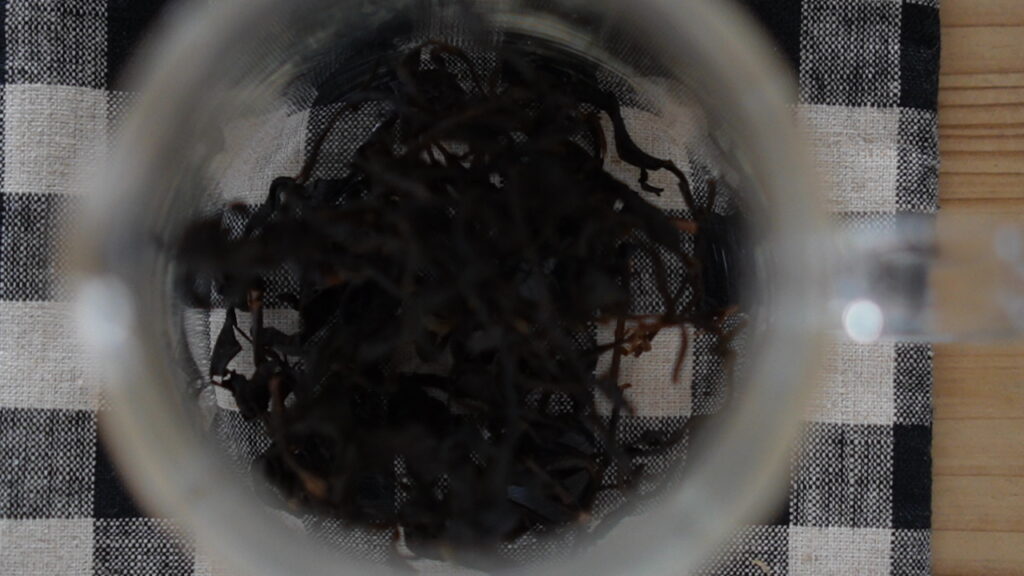

乾燥 サーキュレーターを使って乾燥させました。

オーブンから出して広げたら、サーキュレーターの風を当て乾かしました。

弱い風で12時間ほどつけっぱなしにしたら、カラッと乾きました。雨の日だと厳しいかもしれません。紅茶作りはお天気の良い日がいいですね。

乾燥剤を一緒に入れて保管しておくのが安心だと思います。

初めての手もみ紅茶、上手にできたかな?

色が分かりやすいようにガラスのポットで淹れてみました。3分だとお茶の色は薄めです。4分待って飲んでみました。

少し渋みもあり、でも甘く優しい味です。ストレートで飲むのが一番美味しい。

発酵時間を3時間と5時間の2パターン作ったのですが、3時間のほうが紅茶の香りが良いと思います。5時間は発酵しすぎだったのかも。

このあいだ行ったカフェで「伊勢の和紅茶」がメニューにあったので飲んでみました。ミルクもお願いしたからか濃いめに出ていたのですが、味はすごく似ていて「私の紅茶、なかなか良いな!」と自画自賛しました(笑)

2日あれば紅茶が作れるので、茶葉が手に入る方にはおすすめです。茶葉を揉むときに手に色が移ってしまうのでお出かけの予定があるときは注意です。手が黄色になりました。

紅茶作りをYouTubeにまとめました。色や状態など動画だとわかりやすいと思うのでよかったら見てくださいね。

ついでに私が好きな紅茶は

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4679dfbd.96b5a467.4679dfbe.7c880b77/?me_id=1200171&item_id=10184585&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fadd-kitchen%2Fcabinet%2F702-59%2F702-1256_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4679efaa.a347883d.4679efab.cb6f50a5/?me_id=1210818&item_id=10004417&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkarelcapek%2Fcabinet%2F11508540%2F11508543%2F11520870%2Fimgrc0164222487.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e68e287.099b3c8d.3e68e288.54d6625d/?me_id=1213310&item_id=18256876&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4859%2F9784902744859.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/467a0cf1.6ed8b5ff.467a0cf2.2c4c3d7c/?me_id=1262829&item_id=10040049&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fseijoishii%2Fcabinet%2Fitemimg2-62%2F60efdae32493b.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント